Netzwerk: Die Wanderwege der Alpen

Mehr als 150 Jahre ist es her, da wurden die ersten Sektionshütten der Alpenvereine errichtet. Seitdem bieten sie Bergsteigern Schutz. Doch während die Hütten stetig ausgebaut und modernisiert wurden, blieben die Zustiegswege meist unberührt davon. Wer also heute eine der insgesamt ca. 1.250 Alpenvereinshütten erwandert, bewegt sich auf historischen Pfaden.

Doch auch an ihnen nagt der Zahn der Zeit – und der des Klimawandels. Immer häufiger müssen Wege umgeleitet, Brücken repariert oder Abschnitte ganz gesperrt werden. Die Alpenvereine und ihre Sektionen arbeiten daher mit Hochdruck daran das Wegenetz instand zu halten. Das Netzwerk der Alpen: Ein Mammutprojekt, grenzübergreifend, das ohne die freiwillige Mithilfe tausender ehrenamtlicher Vereinsmitglieder nicht stemmbar wäre.

Deutschland: DAV (Deutscher Alpenverein)

In den deutschen Alpen (und in Teilen Österreichs) betreut der Deutsche Alpenverein ein etwa 30.000 Kilometer langes Wegenetz. Dass auch österreichische Abschnitte dazugehören, erklärt Gabriela Scheierl. Sie unterstützt seit mehr als 15 Jahren die DAV-Sektionen im Bereich alpiner Wegebau. „Als sich die Alpenvereine gründeten, kam es dazu, dass auch deutsche Sektionen Hütten in Österreich errichteten. Bis heute sind diese oft an den Namen deutscher Städte zu erkennen. Und damals wie heute kümmern sich die Sektionen eben nicht nur um die Hütten selbst, sondern auch um die Wege.“ Wichtig zu wissen sei außerdem, dass es eine Vielzahl anderer Wege gibt, die nicht von den Alpenvereinen erbaut wurden. In vielen Bereichen gibt es eine gute Zusammenarbeit mit dem Forst, Almbauern, oder den Gemeinden. Mit ihnen arbeite man auch gerne und oft zusammen, beispielsweise wenn Hüttenzustiege in der Ortsmitte oder an Dorfparkplätzen beginnen und der örtliche Bauhof mit Material und Arbeitskräften unterstützt. „Grob über den Daumen gepeilt kann man aber davon ausgehen, dass die meisten Alpenvereinswege oberhalb der 1.000-Meter-Marke liegen“, gibt Scheierl an. Und davon gibt es jede Menge.

Der DAV betreut schätzungsweise etwa 30.000 Wegkilometer. „Und es gibt keinen davon, der keine Pflege braucht. Hier kommen die Wegewarte zum Einsatz. Sie kontrollieren nicht nur. Mitunter verrichten sie auch anspruchsvolle und technisch herausfordernde Arbeiten.“ Beispielsweise, wenn eine Beschilderung fehle, oder eine Markierung erneuert werden müsse, so Scheierl. Was aber, wenn verschütte Wegabschnitte freigelegt werden müssen, oder weite Strecken den Wassermassen ganz fortgerissen wurden? Dann braucht auch der DAV Hilfe. Und die findet er nicht nur in seinen Mitgliedern. Bei großen Unwetterschäden ist auch der DAV auf öffentliche Fördermittel für Katastrophenschäden angewiesen.

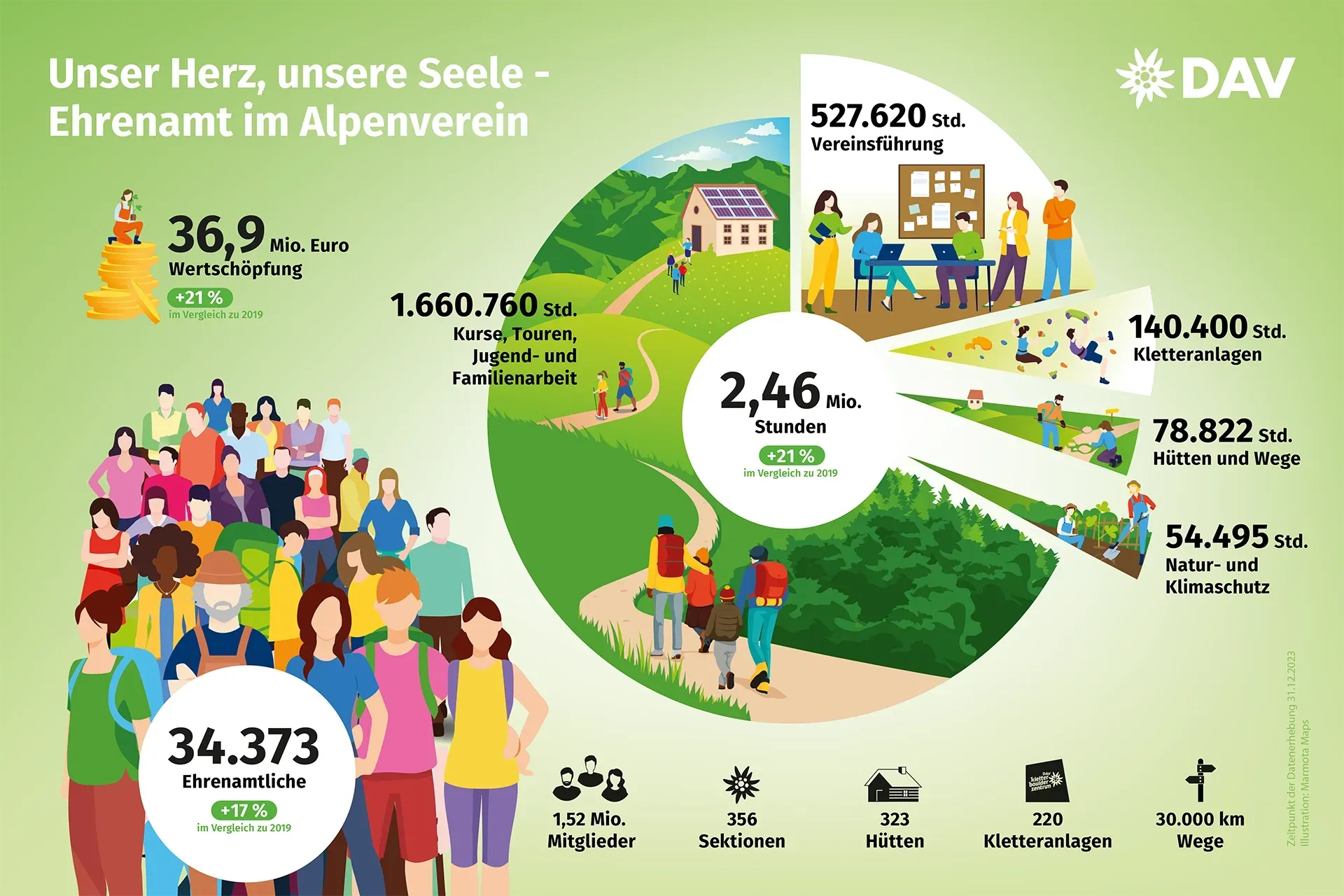

Extremwetterereignisse häufen sich. Murenabgänge und Starkregen setzen den Wegen des DAV mehr und mehr zu. Der Klimawandel sorgt aber auch für weitere Probleme: Steinschlaggefährdete Abschnitte müssen immer häufiger weiträumig umgangen werden. Der Aufwand ist dabei für die meisten Wanderer kaum zu erahnen. „Wir investieren in das Wegenetz derzeit rund 1,5 Millionen Euro jährlich. In den 15 Jahren, in denen ich diese Arbeiten betreue, hat sich die Summe gut verdoppelt.“ Einer der größten Gründe hierfür seien Unwetter- und Klimaschäden. Glücklicherweise gebe es aber eine große Hilfsbereitschaft aus den Sektionen. „Jährlich dürfen wir mit etwa 50.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden rechnen.“

Wer einen Weg erbaut und pflegt, der hat aber auch Pflichten, beispielsweise die Verkehrssicherungspflicht (in Österreich Wegehalterhaftung). „Das betrifft in erster Linie alle Kunstbauten, also Stahlseile, oder -tritte, Geländer oder Brücken.“ Bergsportler sind allerdings immer eigenverantwortlich in den Bergen unterwegs, weswegen Scheierl ergänzt: „Nur wenn künstliche Einbauten ursächlich für einen Schaden sind, könnte es prinzipiell zu einer Haftung des Wegehalters kommen. Allerdings sind uns aus den letzten Jahrzehnten keine derartigen Fälle bekannt.“

Österreich: ÖAV (Österreichischer Alpenverein)

Ähnlich verhält es sich im österreichischen Alpenraum. Der ÖAV beschäftigt sich mit einem Wegenetz, welches rund 26.000 Kilometer umfasst. Gepflegt werden die Wege von 193 Untersektionen. Neben den Naturfreunden und dem Touristenklub, stellt der ÖAV also einen der größten Wegeinstandhalter des Landes dar. Daneben fungieren beispielsweise aber auch Gemeinden und Tourismusverbände als Wegehalter.

(...)

Den kompletten Artikel lesen

und weitere spannende Themen entdecken?

Keine Ausgabe mehr verpassen!